友人のしょうへい君に、ゲストライターとして全5回に渡ってセルビア・コソボ・ボスニア・クロアチアを紹介して頂きます。

今回は第2回「東欧旅行記:キリスト教の歴史と、宗派による違い」です。

ちょっと寄り道

でセルビアについてちょこっと紹介したところで、さっそく道草を食うことにします。

今回東欧について触れていく中で、「宗教」というものがバックボーンになってくることがあります。

そこで、少しキリスト教について触れておくのも良いのかな、と思ったので、これまで世界史などで得た知識をフル動員して簡単に紹介していくことにします。

きっと皆さんもヨーロッパなんかへ行ったときに、知ってるとより一層旅行を楽しめると思います。

一緒に行くお友達にガイド役を買って出ちゃったりしましょう!

というわけで、東欧旅行記第2回目の今回は、バルカン半島におけるキリスト教の歴史と、宗派による違いについて、説明します。

キリスト教の3つの宗派

セルビアを含め、東欧の多くの国では東方正教会が広く信仰されています。

東方正教会(=オルソドクス。「正統」の意)はカトリック、プロテスタントと並ぶキリスト教の一派です。

キリスト教には様々な宗派がありますが、大きな宗派はこの3つです。

▼水色:カトリック/紫:プロテスタント/ピンク:東方正教会/黄:イスラム教

ローマ帝国の分裂=キリスト教の分裂!?

その昔、ローマ帝国という大きな帝国がありました。

イエス・キリストを死に追いやった勢力の一つですね。

ローマ帝国も後にキリスト教の国となります。

そんなローマ帝国、ものすごい広さの領土を持っていましたが、幾分でかくなりすぎました。

▼点線内はローマ帝国の最大版図

そこで、時の皇帝がこう言いました。

「この帝国を西と東の半分に分けよう!」

ローマ帝国の東半分は現在のトルコにあるイスタンブールを首都として、「ビザンツ帝国」という名前で大いに繁栄していきました。

しかし、西側のローマとビザンツ帝国の間で大喧嘩が始まってしまいます。

原因は「聖像崇拝問題」。

神の姿をかたどったもの、即ち「聖像(=アイドル)」を作ってそれにお祈りするのは良いことか悪いことか、の是非を争ったのです。

元々聖書には偶像を作ることは禁止されていましたが……

その喧嘩がもとで、東西に分かれた帝国が本当の意味で分裂してしまいました。

ビザンツ帝国側では「東方正教会」、西のローマ帝国は「カトリック」として、同じキリスト教だけれども、それぞれ別々の道を進んでいくことになりました。

両者の主な違いとしては、その儀礼の仕方、十字の切り方、信仰対象などがあるそうですが、詳しいことはよく分かりません(笑)

詳細を知りたい人は下記へどうぞ。

参考http://web.joumon.jp.net/blog/2009/08/897.html

宗派で異なる教会の形

東方正教会

これはセルビアの首都ベオグラードの教会。

屋根のドーム型は正教会の特徴でしょうか。

かつてのビザンツ帝国の象徴ハギア・ソフィアもアーチですもんね。

内部はだだっ広く、簡素ながらも荘厳な雰囲気。

一度、観光客など居ない、地元の人々のため小さな正教会の礼拝に行きましたが、とても重苦しい空気が広がり、私のような者がとてもいられる雰囲気ではありませんでした。

ちなみにこちらはオスマン帝国のブルーモスク(スルタンアフメト・ジャーミィ)

イスラムの建築です。

カトリック

一方、東欧に属する国の中でも、カトリックの国であるクロアチアの礼拝はとても盛大で、聖歌の響く美しいものでした。

これはクロアチアのザグレブにある聖母被昇天大聖堂。こちらは屋根が尖塔になっていますね。

このカトリックの教会の建築の仕方は「ゴシック様式」といいます。

それまでの作り方から技術が上がったので、壁を薄くして、窓を大きくとっても大丈夫です!

その窓にはステンドグラスがはめられ、色鮮やかな採光が内部を照らし、神秘的な、それこそ「神の空間」を作り上げていったのです。

こちらはパリのサントシャペル教会。

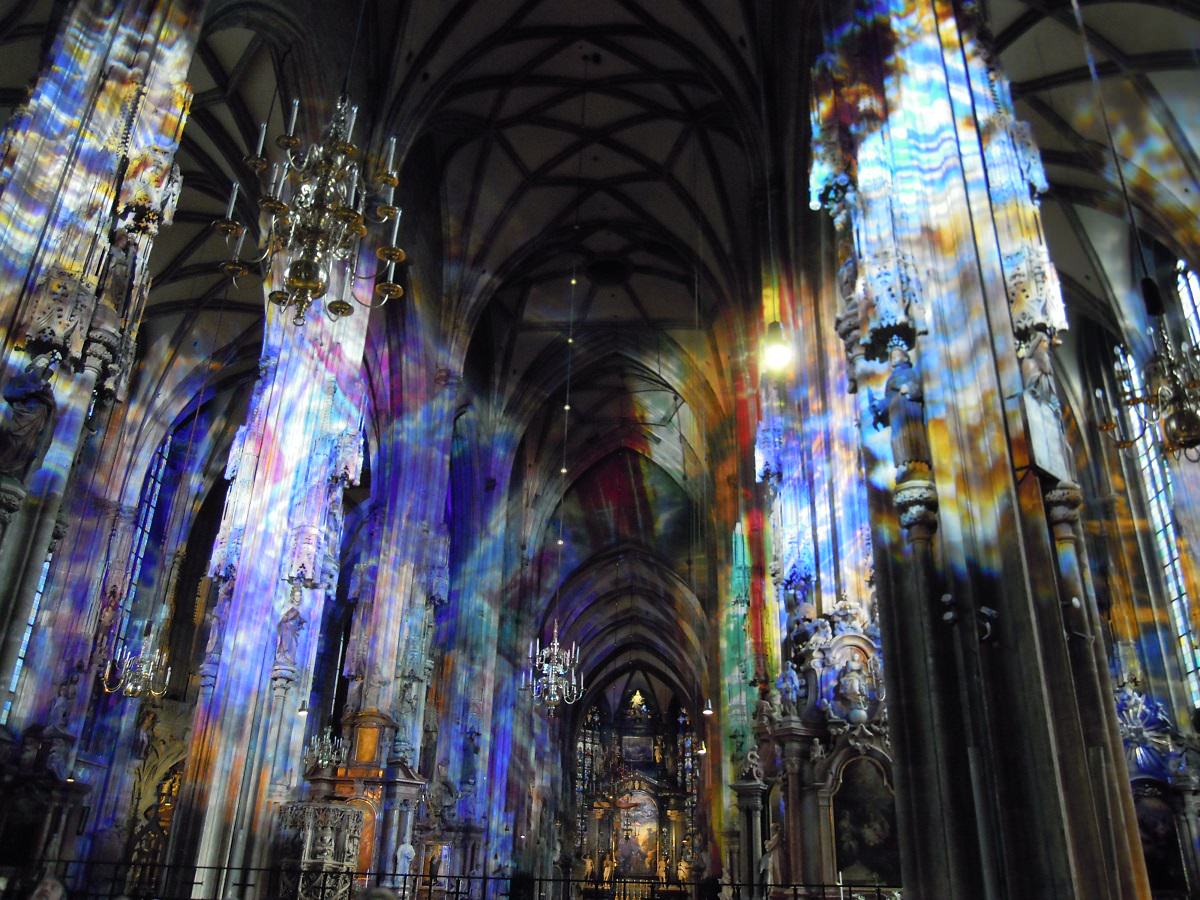

こちらはウィーンのシュテファン教会。

フランスもオーストリアもこてこてのカトリック国ですので、ステンドグラスの力を遺憾なく発揮しています。

それだけではありません。その神のそばに少しでも近づきたい。

その思いからか、高さを求めて建築競争も起きたほど。

こちらはドイツのケルン大聖堂。

完成までに600年の歳月を要した、世界最大級のゴシック建築聖堂。

高さは157メートルを誇ります。

旧約聖書のバベルの塔が思い起こされます。

思い上がった人間は……

『大聖堂』(ケン=フォレット)にはカトリックの修道士の義務や生活、カトリックの大聖堂の建築について、小説の形で描かれています。

涙なしには語れない至高の物語ですので、是非一読を。

宗教をおもう

さて、これはクロアチアの首都ザグレブの裏通りの一角。

イエスをまつっているところでしょうか。

世界にはいろんな人がいますね。

こんなにすがるほど姿形のない神を信じることのできる人たち、

その神の言葉を守ろうと戦い、テロまがいのことまでする人たち、

かたや、私のような無宗教の人。

宗教を理解するって難しそうだけど、私たちでも縁起を担いだり、ものには命が宿る(アニミズムといいます)とかいって大事に扱ったりしますよね?

道徳心っていうのも信仰心に近いものがあるのでは?って思ったり。

宗教って何となくこういうことなのかなって考えたりします。

宗派と経済は一心同体!?カルヴァンの予定説

現在では、プロテスタントの国(ドイツ、イギリスなど)が経済的に発展している傾向が強いですが、これはマックス・ウェーバーという100年も前の人がすでに提唱していた理論です。

なぜプロテスタントが経済的に発展しているかというと、その教義に秘密がありそうです。

プロテスタントの指導者的存在として、カルヴァンという人がいます。

彼は「予定説」と言うものを解きました。

と言うことで、プロテスタントの人は一生懸命仕事に励んだようですね。

| Q.選ばれなかった人は? |

| A.選ばれなかった人は地獄に行くのだ。 |

| Q.どうすれば自分が選ばれているかわかるの? |

| A.選ばれている人物なら怠惰な生活をせず、勤勉に働くことができるはずだ! |

ヨーロッパでは現在様々な国で経済危機が叫ばれていますが、それらの国々の頭文字を取って「PIIGS」という呼び方があります。

P:ポルトガル I:アイルランド I:イタリア G:ギリシャ S:スペイン です。

ポルトガル、アイルランド、イタリア、スペインはカトリック、ギリシャは東方正教会ということで、見事にプロテスタントが入っていません。

当時世界の覇権を争った宗派が現在では国家の危機に瀕しているというのも、栄枯盛衰、時代の流れを感じさせます。

他人事のように話していますが、ギリシャが返済できずに国家存亡の危機に瀕している借金の額は43兆円。

かたや日本の借金は

1000兆円です

どうするつもりでしょうか…

さいごに

次回の第3回 東欧旅行記③:わかりやすいコソボ紛争の原因では、現在にも遺恨を残すコソボのことについて触れたいと思います。

Comments